Sebuah pemikiran untuk membangun relasi mutual antara riset ilmiah dengan praktik desain.

Catatan dari Kuliah Tamu “Inserting Research Into Design: Toward Knowledge Development in Uncertain World”, Universitas Multimedia Nusantara, 13 April 2023

Materi kuliah tamu: Ekomadyo (20223) – Inserting Research into Design (Kulilah Publik UMN)

Pada suatu masa, ada upaya untuk mengaitkan desain dengan sains. Misalnya, yang dilakukan oleh Broadbent (1973), yang menyarankan bagaimana sains digunakan oleh desain arsitektur dalam rangka menjawab kebutuhan manusia di masa depan. Namun, eksperimen Lawson (1980) menunjukkan ada cara berpikir yang berbeda antara saintis dan desainer; saintis cenderung berpikir linier selayaknya menurunkan rumus matematik untuk mendapatkan kebenaran, sementara desainer cenderung berpikir iteratif (bolak-balik) untuk mendapatkan kecocokan. Dalam perdebatan panjang antara sains dan desain, Cross (2001) memetakan ada tiga macam relasi sains dan desain: scientific design, yang merujuk pada desain ala modern dalam dunia industri yang berbeda dengan desain tradisional yang cenderung craft; design science, yang merujuk pada metode sains untuk desain; dan science of design, yang memfokuskan pada kajian ilmiah terhadap desain.

Kontribusi penting dari Cross adalah mendudukkan desain sebagai cara mendapatkan pengetahuan (designerly ways of knowing). Jika para saintis mendapatkan pengetahuan lewat pengamatan terhadap benda-benda alam, desainer mendapatkan pengetahuan lewat bekerja untuk menyelesaikan masalah tertentu (Cross, 1982). Cendekiawan arsitektur Indonesia, Yuswadi Saliya, menawarkan istilah khusus yaitu “Pragma”, yang diartikan sebagai “pengetahuan dari tradisi berbuat” (Saliya, 2003).

Saat ini, pengaruh sains dalam universitas semakin menguat, salah satunya didorong oleh kenyataan bahwa kemajuan suatu masyarakat ternyata ditentukan oleh penguasaannya akan teknologi yang diciptakan berdasarkan kaidah-kaidah sains. Akibatnya, universitas pun semakin mengarusutamakan riset, yang berasal dari tradisi sains, sebagai cara yang dianggap paling akuntabel dalam memproduksi pengetahuan. Sementara tradisi desain berbeda dengan sains, sehingga riset ilmiah sejatinya bukan tradisi yang melekat pada desain. Ketika pendidikan desain masuk ke dalam universitas, dan universitas semakin mengarusutamakan riset ilmiah, bisakah desain mengadopsi riset ilmiah sebagai cara untuk mendapatkan pengetahuan dan menyelesaikan masalah?

Sebenarnya dalam praktik desain, ada kegiatan riset meskipun lebih berorientasi praktis untuk penyelesaian masalah, daripada berorientasi ilmiah untuk membangun pengetahuan. Misalnya, sebelum merancang, arsitek melakukan analisis tapak, analisis pengguna, kajian terhadap peraturan, membaca kepentingan stakeholder; secara tidak langsung para arsitek melakukan aktivitas riset. Di sini, riset dipahami sebagai cara mengumpulkan data untuk mendapatkan suatu temuan tertentu. Bedanya, riset praktis ala praktik arsitek tidak dilakukan dengan metode yang ketat (rigorous) selayaknya riset ilmiah.

Karena sebenarnya riset sudah dilakukan oleh arsitek pada tataran praktis, maka menyisipkan riset ilmiah ke dalam praktik arsitektur menjadi tidak terlampau sulit. Ada beberapa peluang bagaimana riset ilmiah dan praktik arsitektur bisa saling berkontribusi. Misalnya, desain berbasis riset (research based design). Ada dua variasi, riset yang dilakukan sendiri, atau mengambil riset dari orang lain. Untuk para arsitek yang berprofesi sebagai dosen, cara ini bisa dilakukan lewat sinergi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, di mana penelitian difokuskan untuk menemukenali suatu permasalahan di masyarakat, dan pengabdian masyarakat difokuskan pada bagaimana desain arsitektur bisa menjadi alternatif solusi dari permasalahan yang ditemukenali tersebut. Cara ini dilakukan oleh penulis ketika merancang Alun-alun Terakota di Jatisura (Ekomadyo, dkk., 2022), sebagai alternatif solusi untuk permasalahan diversifikasi produk terakota yang ditemukan dalam riset tentang budaya terakota di Jatiwangi (Ekomadyo, dkk., 2023). Beberapa arsitek profesional juga ada yang mengembangkan riset untuk mendukung keunggulan desain mereka dan menjaga kepercayaan para klien, namun ini baru bisa dilakukan jika biro arsitek tersebut sudah relatif stabil dalam tatakelola keuangan perusahaan dan bisa menginvestasikan sumber daya yang dipunyai untuk riset dan pengembangan. Arsitek Indo Megah termasuk yang mengembangkan riset dan development untuk desain arsitektur yang berorientasi pada bisnis properti (Kusnadi, 2016)

Research based design bisa juga dilakukan dengan mengambil riset yang dilakukan orang lain. Arsitek profesional yang melakukan metode ini misalnya Andra Matin. Ketika merancang stadion renang di Senayan, beliau meng-exercise prinsip-prinsip fisika bangunan yang ditemukan oleh dari Y.B. Mangunwijaya (Manguwijaya, 1988). Beliau juga banyak mengembangkan desain dengan menggunakan roster yang dibuat limbah gerabah, hasil inovasi yang dipatenkan oleh pak Ahmad Nizam dari Plered (Halim, 2022). Mahasiswa penulis, Joan Emilie Putri, merancang fasilitas riset dan pengembangan eceng gondok di Rawa Pening, (Putri, 2022) salah satunya dengan meng-exercise prototipe panel akustik eceng gondok hasil riset Bu Erni Setyowati dosen Universitas Diponegoro (Perdana, 2019). Mahasiswa lain, Nashirullah Bilhadid, merancang Waste Research Center (Bilhadid, 2023) dengan menyediakan ruang edukasi untuk pembelajaran teknologi Masaro (Manajemen Sampah Zero) hasil riset pak Akhmad Zainal Abidin dosen Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (Abidin, 2019).

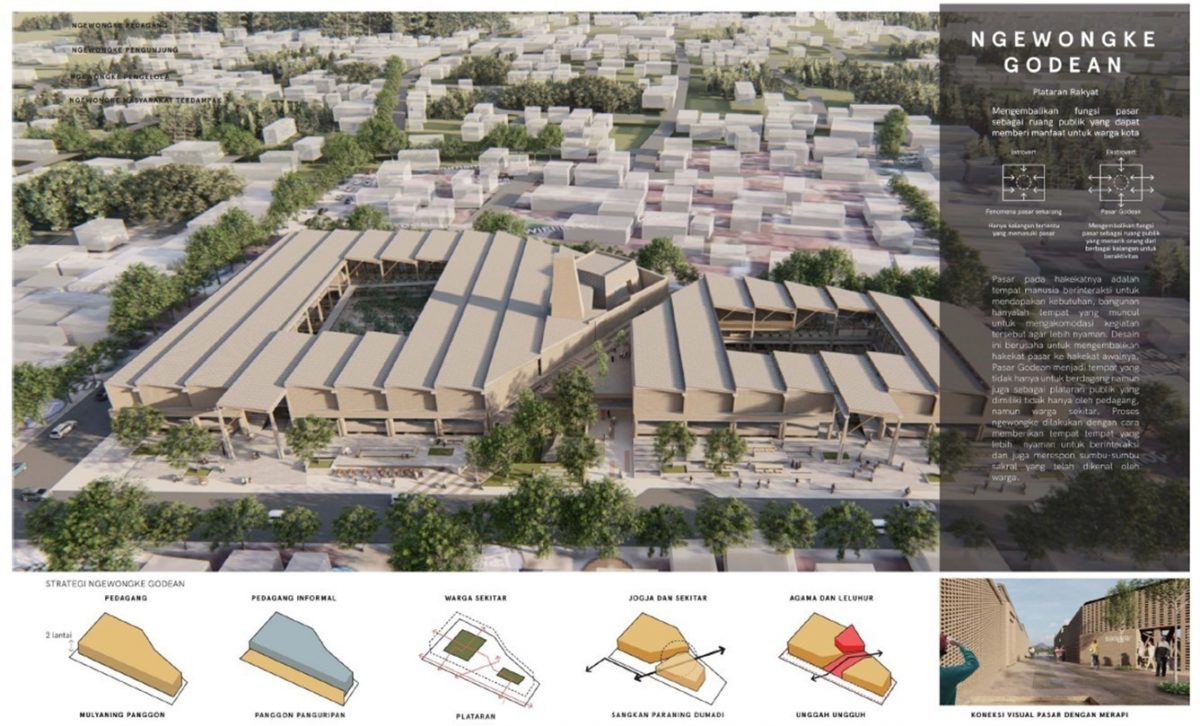

Cara ketiga adalah desain sebagai bagian dari sebuah kegiatan riset dalam lingkup yang cukup luas. Cara ini banyak dilakukan pada universitas di negara maju, di mana bangunan atau elemen bangunan dirancang sebagai bentuk purwarupa riset yang diimplementasikan. Ini ditemukan pada desain gedung arsitektur National University of Singapore yang banyak dipengaruhi aneka riset tentang sustainability. Dalam skala yang lebih kecil, beberapa proyek akhir mahasiswa menjadi bagian dari riset penulis, seperti desain pasar festival di Gedebage Bandung dari Annas Maulana sebagai bagian riset tentang kriteria rancangan pasar tradisional (Maulana, 2015) Terracota Creative Center di Majalengka dari Bintan Hayya sebagai bagian riset tentang budaya terakota di Jatiwangi (Haya, 2022), dan creative-place di Pasar Atas Baru Cimahi sebagai bagian dari riset ruang konsumsi kreatif di pasar rakyat (Andini, 2023).

Keempat, desain sebagai eksperimen. Sebenarnya, proses desain bagi arsitek tak ubahnya suatu eksperimen oleh para ilmuwan. Ketika ilmuwan mengembangkan eksperimen untuk menguji hipotesis, arsitek mengembangkan desain untuk menguji gagasan awal (conjecture) yang dibangkitkan (to be generated) oleh respon terhadap permasalahan, yang kemudian diujicobakan lewat aneka proses desain yang melibatkan banyak analisis (Darke, 1978). Dorst (2011) menunjukkan memang ada perbedaan cara berpikir antara ilmuwan untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat “pasti” lewat penalaran deduktif, dengan cara berpikir desainer yang mendapatkan kesimpulan yang bersifat “paling mungkin” lewat penalaran abduktif. Selayaknya sebuah eksperimen ilmiah, kesimpulan dalam suatu “eksperimen” melalui desain arsitektur juga bisa dipublikasikan lewat forum-forum ilmiah. Hal ini dilakukan oleh Arsitek Francis Kere yang membagi pengetahuannya dalam merancang sekolah Gando di Burkina Faso (Kere, 2012). Penulis sendiri pernah mempublikasikan eksperimen desain dalam kerangka sosioteknikal dengan kasus ruang kreatif di Kampung Dago Pojok Bandung (Ekomadyo & Riyadi, 2020).

Menempatkan desain sebagai “eksperimen” adalah melihat desain sebagai proses belajar, selain sebagai implementasi kreativitas dan penyelesaian masalah (Dorst, 2006). Sebagai proses belajar, maka yang dilihat dari desain adalah pengetahuan yang didapatkan lewat desain yang dilakukan. Bagi arsitek, akumulasi pengetahuan lewat aneka aktivitas desain karena menjadi modal budaya (cultural capital) bagi arsitek dalam bekerja dan dipercaya oleh para pengguna jasa arsitek dan masyarakat luas. Secara implisit, menyisipkan riset ke dalam desain sudah cukup jamak dilakukan oleh arsitek di Indonesia, terutama didorong oleh motivasi mendapatkan kebaruan desain sebagai konsekuensi jiwa kreatif yang melekat pada arsitek. Yang belum banyak dilakukan oleh arsitek di Indonesia adalah menuliskan akumulasi tersebut secara sistematis agar bisa dipelajari secara lebih luas oleh masyarakat. Jika pengetahuan desain arsitektur bisa diketahui oleh publik, ini bisa berimplikasi dari apresiasi publik terhadap jasa arsitek karena kompetensi dan akumulasi pengetahuan yang dimilikinya, yang membantu pengguna jasa untuk mendapatkan kehidupan lebih baik lewat hasil desain bangunan dan lingkungan yang diberikan oleh para arsitek.

Referensi:

Abidin, A.Z., Choliq, N.S., Yemensia, E.V, & Hastuti, R. (2020). Study on Environmental Health Aspect of Plastic Refinery in MASARO Cirebon Unit in Indonesia. International Conference on Green Energy and Applications (ICGEA), 116-120, doi: 10.1109/ICGEA49367.2020.239716.

Bilhadid, N. (2023). “Changing the Paradigm”: Zero Waste Center ITB Jatinangor. Laporan Perancangan Arsitektur Studio Tugas Akhir Program Studi Sarjana Arsitektur Institut Teknologi Bandung.

Andini, R.A. (2023). Public Market As The New Catalyst: Re-Desain Pasar Rakyat Kota Cimahi (Pasar Atas Baru Cimahi). Proposal Tesis. Program Studi Magister Arsitektur Institut Teknologi Bandung.

Broadbent, G. (1973). Design in Architecture: Architecture and the Human Sciences. John Wiley & Sons.

Cross, N. (2001). Designerly Ways of Knowing: Design Discipline Versus Design Science. Design Issues, 17 (3) 49-55, DOI: https://doi.org/10.1162/074793601750357196

Cross, N. (1982). Designerly ways of knowing. Design Studies, 3(4), 221-227, https://doi.org/10.1016/0142-694X(82)90040-0.

Darke, J. (1978). The primary generator and the design process. New Directions in Environmental Design Research: Procedings of EDRA 9. pp. 325–337. Washington, EDRA.

Dorst, K. (2006). Understanding Design: 175 Reflection being Designer. Bis Publishers

Dorst, K. (2011). The core of ‘design thinking’ and its application. Design Studies, 32 (6), 521-532, https://doi.org/10.1016/j.destud.2011.07.006.

Ekomadyo, A.S., and Riyadi, A. (2020). Design in Socio-technical Perspective: An Actor-Network Theory Reflection on Community Project ‘Kampung Kreatif’ in Bandung, Archives of Design Research, 33 (2)19–37, doi: https://doi.org/10.15187/ adr.2020.05.33.2.19

Ekomadyo, A.S., Silmi, G.F, Maulana, A.T. (2022). Arsitektur Terakota sebagai Social Lab. Media Indonesia, Selasa 18 Oktober 2022, https://mediaindonesia.com/humaniora/530414/arsitektur-terakota-sebagai-social-lab

Ekomadyo, A.S., Wijaya, N., Vardhani, V.J., Maulana, A.T., Suhendar, H., Susanto, V. (2023). Field of Creative Culture: A Study of Creative Movement and Innovation of Terracotta Culture in Jatiwangi, West Java, Indonesia. Creativity Studies (sedang dalam proses penerbitan)

Halim, A. (2022). Roster Ahmad Nizar Torehkan Sejarah Baru di Sentra Keramik Plered. IDN Times Jabar. https://jabar.idntimes.com/news/jabar/abdul-halim-18/roster-ahmad-nizar-torehkan-sejarah-baru-di-sentra-keramik-plered

Haya, B.Z. (2022). Perancangan Creative Hub untuk Konservasi, Eksplorasi, dan Promosi Budaya di Majalengka. Laporan Perancangan Arsitektur Studio Tugas Akhir Program Studi Sarjana Arsitektur Institut Teknologi Bandung.

Kere, D.F. (2012). School in Gando, Burkina Faso. Architectural Design. https://doi.org/10.1002/ad.1496

Kusnadi, H. (2016). Creativity for Business: Inserting Enterpreunerial Spirit into Architectural Design Strategies. Halfday Seminar Events Creative Property Business By Design & Architecture. Archipreneur Mycellium Bandung, 9 April 2016.

Lawson B. (1980). How Designers Think. Architectural Press

Mangunwijaya, Y.B. (1988). Pengantar Fisika Bangunan. Penerbit Djambatan

Maulana, A.T, dan Ekomadyo, A.S. (2015). Karakter Festival pada Perancangan Pasar untuk Tengaran Kota. Temu Ilmiah Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia 2015. Universitas Sam Ratulangi Manado. http://temuilmiah.iplbi.or.id/wp-content/uploads/2015/11/TI2015-E-067-074-Karakter-Festival-pada-Rancangan-Pasar-di-Kawasan-Bandung-Technopolis.pdf

Perdana, A.P. (2019). Eceng Gondok Bantu Tingkatkan Kualitas Bunyi Ruangan. Kompas ID. 18 Desember 2019, https://www.kompas.id/baca/lain-lain/2019/12/18/eceng-gondok-bantu-tingkatkan-kualitas-bunyi-ruangan/

Putri, J.E.S. (2022). “To Heal the Nature”: Eduwisata Konservasi Rawa melalui Fasilitas Riset dan Pengembangan Eceng Gondok di Rawa Pening. Laporan Perancangan Arsitektur Studio Tugas Akhir Program Studi Sarjana Arsitektur Institut Teknologi Bandung.

Saliya, Y. (2003). Perjalanan Malam Hari. Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Barat & Lembaga Sejarah Arsitektur Indonesia